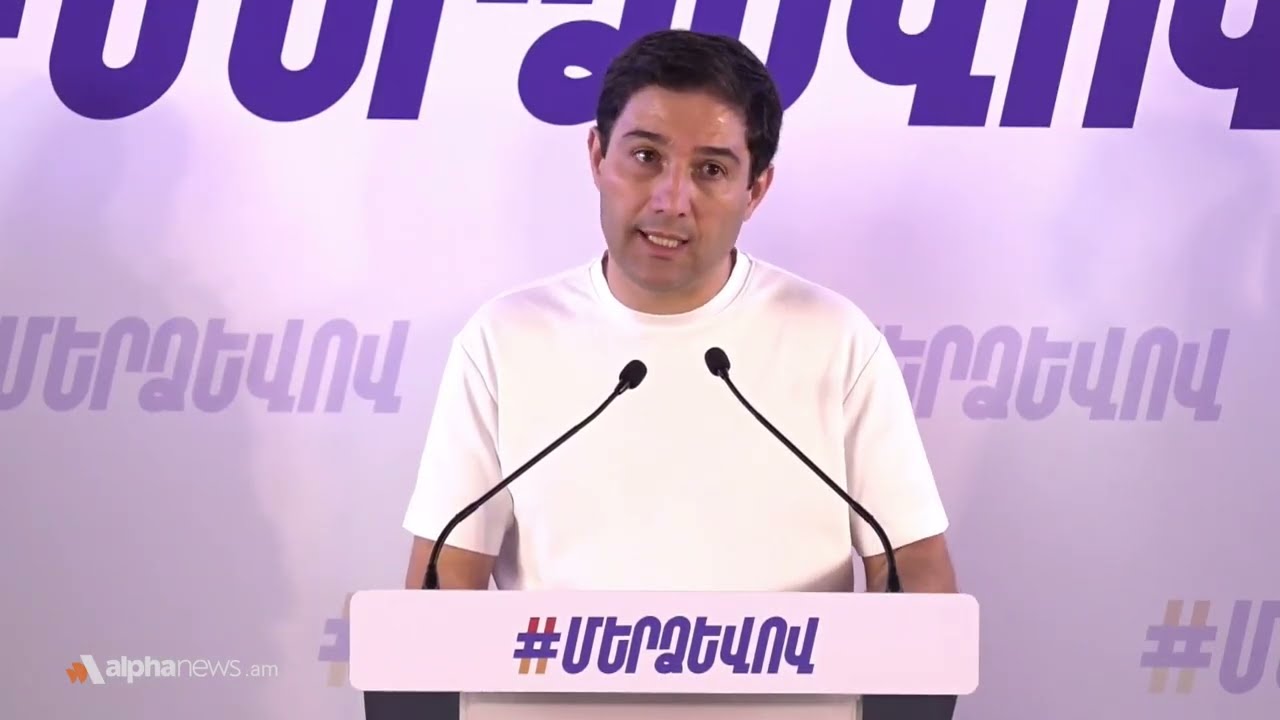

В Национальном собрании Армении прошли обсуждения проекта госбюджета на 2026 год. Власти представили документ как «первый бюджет в условиях мира между Арменией и Азербайджаном» и даже назвали его «бюджетом счастья». Однако экономист, член движения «По-нашему» Ашот Фарсян утверждает: никакой особой трансформации нет, проект госбюджета на 2026 год — обычный, инерционный бюджет, лишенный стратегического содержания.

По словам Фарсяна, реальная картина далека от оптимизма. «Я не могу оценить, счастливы они или нет, но в цифрах нет ничего особенного. Рост на 3–7% по разным секторам — это обычные органические увеличения, обусловленные инфляцией и общим экономическим ростом», - заявил он в эфире программы Review.

Главное отличие от предыдущих лет — резкое сокращение оборонных расходов примерно на 100 млрд драмов. По логике правительства, подготовка к миру позволяет перераспределить средства на другие сферы.

Самое же заметное увеличение — около 80 млрд драмов — касается здравоохранения. Средства выделяются на запуск программы всеобщего медицинского страхования, заметил Фарсян, добавив, что при этом сих пор нет ответа на главный вопрос: как именно будет финансироваться система и сколько придется платить гражданам и работодателям.

Самый обсуждаемый показатель — рост госдолга на $8 млрд. Власти объясняют это закупкой вооружений в прошлом. Однако, как отмечает Фарсян, данные говорят об обратном. Из опубликованных списков следует, что на закупку оружия пошло всего $3,5 млрд. Остальные средства остаются непрозрачными.

Экономист подчеркивает: рост долгового бремени — результат использования внутренних ресурсов, накопившихся в банковской системе после притока капитала в 2022 году. «Нам крупно повезло: деньги вошли. Но даже когда страна имеет ресурс, она не знает, как им управлять. Средства ушли в потребление, большая их часть — обратно за рубеж через импорт», — отмечает Фарсян. Если в 2018 году дисбаланс импорта и экспорта составлял около $2 млрд, то после 2022-го он вырос более чем на 30% и достиг $4 млрд.

Особенно ярко проблема проявляется в сфере целевых кредитов международных банков. По официальным данным, за девять месяцев должно было быть реализовано $225 млн программ. Но выполнено — лишь $90 млн.

«Есть деньги, но нет программ. Это и есть самое точное определение: правительство не знает, что делать с ресурсом», — говорит экономист. Он подчеркивает, что по линии науки и технологий расходы сокращены — министерство просто не смогло освоить бюджет.

Фарсян убежден, что с точки зрения долгосрочного развития деньги потрачены впустую. «Мы не получили ни включающего, ни устойчивого роста. Большая часть средств ушла на краткосрочное потребление. В этом смысле да — деньги улетели в воздух», - отмечает он.

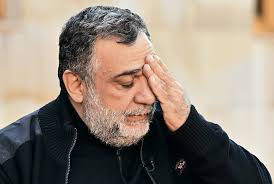

Отдельная часть разговора посвящена беспрецедентной ситуации вокруг компании ЭСА (Электросети Армении). Парламентское большинство приняло решение фактически изъять компанию у ее владельца — бизнесмена и благотворителя Самвела Карапетяна. Капитал ЭСА оценивается в $360 млн, после трехдневных обсуждений и резкого изменения законодательства компания перешла под временное управление государства.

Фарсян уверен: долгосрочные последствия будут крайне негативными: «До этих событий рейтинг ЭСА был выше, чем суверенный рейтинг Армении. Теперь он снизился. А поскольку такая компания могла вытягивать и рейтинг страны, мы потеряли важный механизм удешевления внешних заимствований».

Параллельно Армения уже сталкивается с дефицитом зарубежных инвестиций: в 2023 году они составили всего $130 млн, а в 2024-м тенденция остается отрицательной. Причины — низкая производительность, маленький рынок и географические ограничения. Но теперь добавился и главный риск — непредсказуемое отношение государства к собственности.

Экономист убежден, что ни один серьезный инвестор не купит ЭСА у государства: «Инвестор понимает, что может проиграть в международном арбитраже. Риск огромный. Я бы не вложился при таких условиях». Он напоминает, что именно правящая сила долгие годы критиковала закон о «государственном приоритете», но теперь использовала его для изъятия собственности.

По мнению Фарсяна, ответ кроется не в экономике: «Возможно, их приоритет — подготовка к выборам 2026 года и нейтрализация ключевого политического оппонента. Если это так, то долгосрочные интересы экономики отодвинуты на второй план».

Экономист напоминает, что ЭСА — не первый случай. Власть уже требовала 20% акций у крупнейших налогоплательщиков: ЗММК, проект Амулсар, которые передали долю государству; компания «Viva-MTS», которая также вынуждена была передать 20% акций, но затем выкупила их обратно за $50 млн через крайне непрозрачную схему.

Фарсян отмечает, что если государство хотело регулировать рынок, оно имело для этого все инструменты — от тарифной политики до антимонопольного контроля. Но вместо этого был выбран путь прямого вторжения в частную собственность.

Фарсян уверен: текущая модель ведёт Армению не к развитию, а к росту уязвимости: «Когда государство сначала не может освоить собственные программы, затем берёт кредиты и не тратит их, а после этого отнимает бизнес у частного владельца — это не стратегия развития. Это разрушение доверия».

Материал полготовила Нана Ваграмян