Вопрос продовольствия выходит за рамки экономики — это основа национальной безопасности. Где Армения справляется собственными силами, а где остаётся зависимой от импорта? Как изменилась продовольственная картина после потери контроля над Арцахом? Насколько внутреннее сельское хозяйство и пищевая промышленность готовы обеспечить население в условиях кризиса, и существует ли на случай чрезвычайной ситуации стратегический резерв?

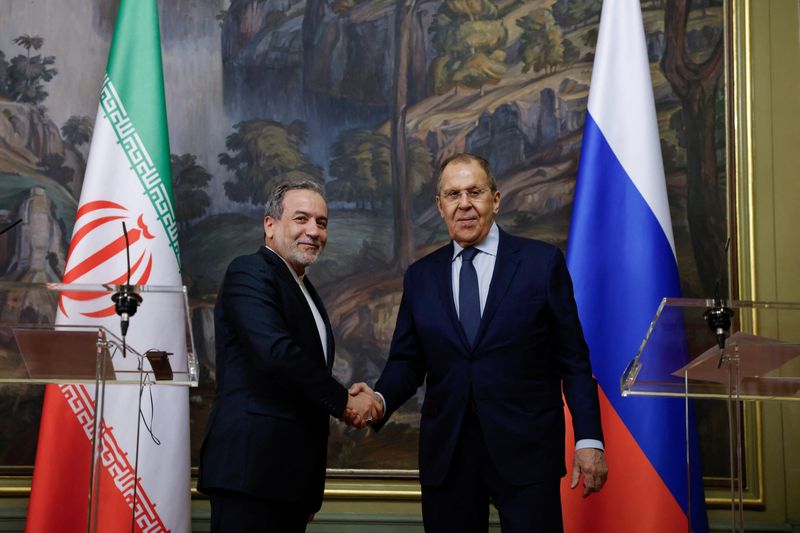

О системных проблемах, геополитических рисках и возможностях аграрного роста ИАЦ VERELQ побеседовал с армянским экономистом Грантом Микаеляном.

Продовольственный баланс Армении: где мы справляемся, а где — уязвимы

— Какой процент продуктов из корзины первой необходимости производится в Армении, а какие полностью зависят от импорта?

— Согласно продовольственному балансу Армении за 2023 год, по подавляющему большинству продуктов из потребительской корзины страна находится в зоне самообеспечения. Армения практически полностью покрывает внутренний спрос на мясо-молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты и другие основные продукты. Однако есть несколько позиций, по которым ситуация гораздо хуже.

В частности, растительные масла — здесь тотальная импортозависимость, 100%. Серьёзная проблема также сохраняется по пшенице: уровень самообеспечения составляет лишь 28%. Эта хроническая проблема усугубилась после потери контроля над Арцахом.

По сахару уровень самообеспечения достигает 43% — это уже не критически, но зависимость всё же сохраняется. Также наблюдаются сложности с отдельными видами мяса. По птице (включая курятину) уровень самообеспечения — около 25%. По свинине — 50%, по говядине — 91%, по баранине — 106%, по рыбе — 137%.

Таким образом, кроме курятины, по остальным видам мяса ситуация стабильная. Хотя курятина занимает значительное место в рационе, она в принципе заменяема. А вот растительные масла и пшеница (и все её производные) по-прежнему остаются незаменимыми и критически зависимыми от импорта.

В целом, за исключением нескольких позиций, продовольственная безопасность Армении находится в некритичной зоне.

— Существуют ли официальные расчёты или прогнозы по уровню продовольственной самодостаточности страны?

— Определённые программы и оценки действительно разрабатываются международными структурами. Однако насколько серьёзно этим вопросом занимается само правительство Армении — вызывает у меня большие сомнения, особенно после упразднения Министерства сельского хозяйства в начале 2019 года. Поэтому, скорее всего, эта тема остаётся на уровне международных организаций.

Неустойчивое равновесие: как внешние связи формируют продовольственную безопасность Армении

— Насколько продовольственная политика Армении зависит от внешнеэкономических связей? Кто сегодня является основными поставщиками критически важных продуктов? И какие риски для продовольственного рынка страны может повлечь за собой ухудшение отношений с этими странами?

— В целом ситуация с продовольствием в Армении находится в состоянии неустойчивого равновесия. В чём проявляется эта неустойчивость? Во-первых, у Армении крайне уязвимы цепочки поставок. Страна уже имеет опыт частичной блокады в 1990-х, что тогда привело, в том числе, к продовольственному кризису.

Во-вторых, даже некоторые локально производимые продукты зависят от импорта — будь то оборудование, удобрения, сырьё или полуфабрикаты. Это делает внешнеэкономические связи критически важными.

С другой стороны, Армения также экспортирует продукцию, формально входящую в продовольственный сектор. Это, прежде всего, спиртные напитки и сигареты, которые хоть и не относятся к продуктам первой необходимости, но входят в соответствующие внешнеэкономические категории. Помимо этого, Армения экспортирует и определённые виды продуктов питания — в основном в сыром виде. Главным торговым партнёром по-прежнему остаётся Россия. Несмотря на продолжительные попытки диверсифицировать экспорт, заметных результатов в этом направлении пока достичь не удалось.

Теперь о поставках критически важных продуктов. Если говорить о пшенице и растительном масле, то основные поставщики на постсоветском пространстве — это Россия, Украина и Казахстан. Однако для Армении первичным партнёром является именно Россия. Это связано не только с объёмами производства, но и с логистикой — украинское и казахское сырьё чаще всего поставляется через территорию России.

Кроме того, Россия обладает значительным потенциалом для наращивания производства. Есть важный момент: во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Россия ввела ограничения на экспорт чувствительных продуктов, таких как зерно и масло. Однако Армения под эти ограничения не попала. Это подтверждает, что Россия остаётся для Армении не только основным, но и достаточно надёжным поставщиком.

В то же время эта надёжность — производная от политических союзнических отношений. Пока они сохраняются, поставки стабильны. Но если уровень этих отношений снизится, вероятны и негативные изменения в сфере продовольственной безопасности.

Геополитика на тарелке: рис вместо пшеницы

— Можно ли говорить о попытках внешнего управления или давления в продовольственной сфере?

— Скажем так, определённые попытки ограничить армяно-российское экономическое сотрудничество действительно имеют место. Можно даже привести анекдотичный пример: около полугода назад секретарь Совета безопасности Армении заявил, что страна может перейти на рис — в контексте того, что цена разрыва отношений с Россией может быть выражена в утрате поставок пшеницы. Пример вроде бы и шуточный, но он показывает, что подобные сценарии обсуждаются на серьёзном уровне.

Учитывая, что он представляет определённые зависимые круги внутри армянской власти, можно предположить, что эти вопросы действительно прорабатываются. Вдаваться в детали сложно, так как многое здесь остаётся на уровне предположений и косвенных признаков.

Сколько продержимся? Возможности и пределы продовольственных запасов

— Существует ли в стране продовольственный резерв на случай кризиса или блокады?

— Что касается продовольственного резерва, информация о нём является государственной тайной. Однако по ряду косвенных признаков можно утверждать, что такой резерв существует, хотя он ограничен по ряду параметров.

Во-первых, все продукты имеют ограниченный срок хранения.

Во-вторых, есть финансовые ограничения.

В-третьих, возникает вопрос: какие объёмы и на каких складах можно хранить, учитывая довольно высокий уровень потребления в стране. Все эти факторы ограничивают возможный размер продовольственного запаса.

Кроме того, существуют товарные резервы в магазинах, но за последние годы они значительно сократились. Если раньше торговые сети хранили запасы продуктов на 30–40 дней, то сейчас — примерно на 20. Это делается в целях оптимизации и повышения эффективности, но с точки зрения стратегической устойчивости — это уязвимый подход. Как и любая избыточная политика экономии.

Мы также видели, что продовольственный резерв существовал и в Нагорном Карабахе. Он сыграл важную роль: несмотря на попытки Азербайджана устроить геноцид и голод, эта стратегия провалилась — во многом благодаря наличию запасов.

Но важно понимать: ни один резерв не бесконечен. Любая блокада может затянуться дольше, чем запасы смогут обеспечить население необходимыми продуктами.

Неработающая земля и неиспользованный шанс: аграрный ресурс Армении

— В какой степени внутреннее сельское хозяйство и пищевая промышленность способны обеспечить потребности населения?

— После потери Арцаха возможности Армении в этом направлении значительно сократились — это первое. Второе: сельское хозяйство в стране, к сожалению, на протяжении последних десяти лет находится в состоянии деградации.

Объёмы производства снижаются, число занятых в отрасли уменьшается. Существуют серьёзные проблемы с водоснабжением, управлением, инфраструктурой и в целом — с вниманием со стороны государства. Сельское хозяйство попросту не входит в круг приоритетов власти, что и приводит к его постепенному упадку.

Тем не менее, есть и положительные стороны. Во-первых, в мире существуют страны с гораздо более высоким технологическим уровнем агросектора, а значит, и у Армении есть потенциал для роста производительности. Во-вторых, в пищевой промышленности также сохраняются значительные возможности для развития и наращивания объёмов. Кроме того, в стране имеется большое количество неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Часть этих участков выкуплена с целью перепродажи и годами простаивает без обработки. Есть земли, владельцы которых давно покинули страну. Причин много, но факт остаётся фактом: по оценкам, неоднократно озвученным самими властями, 40–45% сельхозземель в Армении не используется. Конечно, речь не всегда идёт о лучших участках — рельеф горный, условия сложные. Но даже при этом остаётся потенциал для экстенсивного роста — и его ещё далеко не исчерпали.

По моим оценкам, при грамотном подходе и должной политике объёмы сельхозпроизводства в денежном выражении можно увеличить в 4–5 раз. Подход, согласно которому это якобы "малоперспективный сектор", которому лучше дать "тихо умереть", — абсолютно несостоятельный.

Тем не менее, даже при всём этом, внутреннее производство вряд ли способно в полной мере обеспечить потребности населения. Особенно в критических направлениях — таких как пшеница и растительное масло. Их производство требует больших территорий, водных ресурсов, удобрений и в целом — иной масштабности, которой у Армении просто нет.

Голодное завтра начинается с бездействия сегодня

— Какие долгосрочные шаги необходимы для укрепления продовольственной независимости страны?

— В первую очередь, это вопрос стратегического выбора. Считает ли государство сельское хозяйство и продовольственную безопасность приоритетом? К сожалению, на данный момент ответ, по сути, отрицательный. Без пересмотра этого принципиального подхода любые разговоры о реформах теряют смысл.

Если же государственная политика изменится, в числе первоочередных шагов я бы выделил следующее:

Во-первых, необходима ревизия налоговой политики в сфере сельского хозяйства и всесторонняя поддержка крестьянских хозяйств, особенно в развитии террасного земледелия. Также крайне важно препятствовать ситуации, при которой земля простаивает и не используется.

Во-вторых, особое внимание требует водная политика. Сегодня Армения сталкивается с серьёзной угрозой: Турция планирует строительство новой ГЭС на реке Аракс, что приведёт к дальнейшему сокращению объёмов воды, поступающей в страну. В то же время, в самой Армении вода используется крайне неэффективно: она загрязняется, теряется в оросительных системах, возможно, даже воровством, а также расходуется непропорционально на рыбные хозяйства. Есть также тревожные сигналы по снижению уровня грунтовых вод. Водный вопрос станет ключевым на ближайшие десятилетия.

В-третьих, необходимо развивать систему субсидий, льгот и технологической поддержки фермеров. При этом остро стоит проблема нехватки рабочей силы — особенно молодёжи, покидающей сёла. Многие сельчане официально считаются безработными, хотя могли бы быть вовлечены в производительный труд. Необходима комплексная политика по удержанию населения в сёлах и созданию там жизнеспособной сельскохозяйственной среды.

В-четвёртых, нужно насыщать агросектор современной техникой и работать с вопросом сбыта. Местный рынок требует защиты и регулирования, а внешний — системного подхода к продвижению продукции.

Пятый важный аспект — рациональное использование сельхозземель. Многие культуры сегодня выращиваются инерционно, без анализа эффективности. Нужно пересмотреть сельскохозяйственные приоритеты: где культура более продуктивна, где выше добавленная стоимость, и как это соотносится со стратегическими интересами страны.

Наконец, необходимо заняться проблемами животноводства. Поголовье скота в Армении в последние годы стабильно сокращается. Причины требуют отдельного анализа: здесь важны и рыночные факторы, и доступ к инфраструктуре, и экономическая мотивация. Всё это создаёт замкнутый круг, в котором сельское хозяйство становится всё менее выгодным для крестьянина.

Я уверен, что специалистов, глубже вовлечённых в агросферу, могут предложить и другие важные шаги. Но даже этих пунктов достаточно, чтобы понять: задача укрепления продовольственной независимости требует не одного решения, а комплексной и устойчивой государственной политики.

Беседовала Анна Бегларян